「ブルース」でつながるジャック・ホワイト~ザ・ローリング・ストーンズ

8月になってからずっと,ジャック・ホワイトが今年になってリリースした二枚のアルバムを聴いている。

ジャック自身も語っていたが,この二枚の作品は対になっている。

最初に出た「Fear of the Dawn」 では激しいギター・リフをかき鳴らしていて,後に出た「Entering Heaven Alive」ではレイドバックしたアコースティックで穏やかなサウンドが前面に出ている。

どちらも素晴らしい作品であるのは言うまでもないのだが,今のところは「Entering Heaven Alive」のほうがお気に入りである。

ルーツを掘り下げるのがテーマの一つであるという本作は,「愛と死」が主題だ。

これまで語りつくされてきたであろう「愛と死」について,10代の子どもを育てる親としてジャック自身が考えていることがアイデアの源泉となっているそうだ。

彼はインタビューで今回のアルバム制作について以下のように語っている。

「僕は,いかにこれまでなかった方法で音を出せるのかだけを探求している。自分の頭の中で鳴っている音をいかに形にすればいいのかだけを探求しているんだ。」

(中略)

●プリンスが,あなたにくれたアドバイスが完璧だと思いました。

「そうなんだよね。プリンスに,『君のギターの弾き方について誰にもアドバイスをさせるな』って言われたんだ。『ジャック,自分のギターを弾くんだ』ってね。

語り:ジャック・ホワイト「rockin'on2022.8」

このくだりを読んでいると,ジャック・ホワイトという人物には,まず伝えたい感情なり物語なりが自分の中でしっかりと醸成されていて,頭の中で鳴っている音をリアルに鳴らすために試行錯誤を繰り返している様子が想像できる。

それにしても,プリンスに「ギターの弾き方について誰にもアドバイスをさせるな」と言わしめるとは,如何にジャックが「オリジナル」な存在としてロック・レジェンドに認められていたのかを物語るエピソードだ。

なぜブルースなのか?

ところで,ジャックの音楽的ルーツは「ブルース」だ。

彼はホワイト・ストライプスとしてデビューしてから,一貫してブルースを鳴らしてきた。

その理由として,「ロッキング・オン」では以下のように推察している。

ホワイト・ストライプスの音楽が何故ブルースなのかといえば,ジャックがブルースにおいて最も感情を爆発させられるからであり,何故メンバーが二人だけなのかといえば,この構成がジャックの感情の爆発を最も鮮烈に伝え得るからなのである。

text by 山崎洋一郎「rockin'on2006.2」

確かに,二人編成のホワイト・ストライプスが鳴らす音は荒々しく,そこに乗るジャックの歌声は稲妻のように激しく鳴り響く。

ただ,このテキストが書かれたのは2006年のこと。

2022年の私たちは,ジャックのその後のソロ・キャリアにおける歩みを目撃している。

ホワイト・ストライプスですら,彼の表現方法の一形態に過ぎなかったことを知っている。

ところで,ジャックの音楽的ルーツである「ブルース」について国語辞典で調べてみると,以下のような記述があった。

ブルース【blues】

アメリカ南部の黒人たちの間に生まれた四分の四拍子の歌曲。ブルーノート音階(=三度・七度の音がほぼ半音下がる音階)とブルース和音で,不運・悲哀・苦悩などを題材にした三行詩を歌う。ジャズを生む母体の一つとのなった。ブルーズ。

「アメリカ南部の黒人たちの間に生まれた」音楽ということは,これは奴隷として連れてこられた人々の子孫が,その「不運・悲哀・苦悩」を歌った音楽ということになる。

つまり,ブルースに流れる源流は「悲しみ」だ。

確かに,ジャック・ホワイトのつくる作品には,いつも一抹の「悲しみ」というか,孤独感のようなものを内在している。

そういう孤独が,彼の歌声だけでなく,ギターの音にも表れている。

ジャック・ホワイトはギターで歌っているのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ザ・ローリング・ストーンズのルーツも,ブルースだった

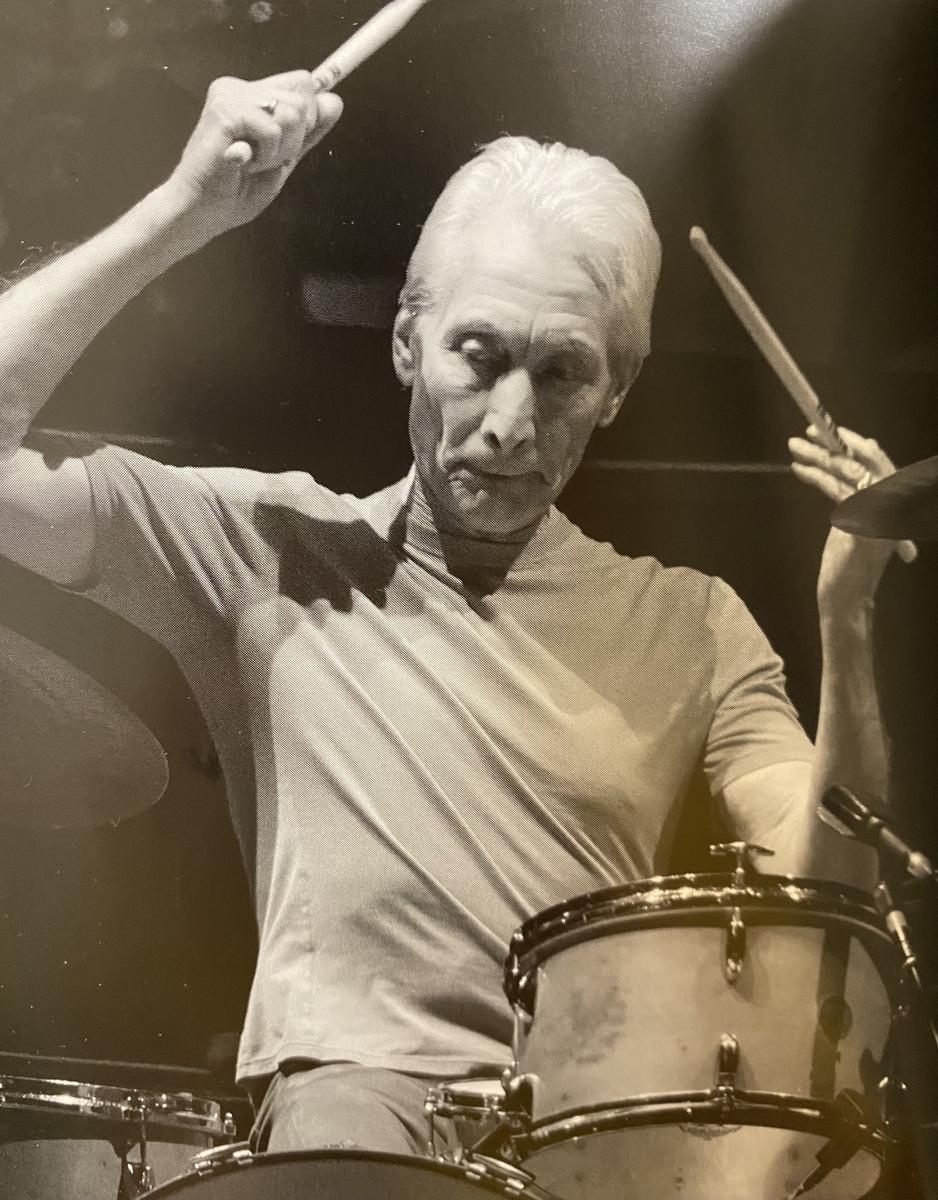

先日,ザ・ローリング・ストーンズのドラマー,故チャーリー・ワッツについての記事を書いた際に「チャーリー・ワッツ論」という本を読んでいたが,この本で何度も言及されていたのが,ストーンズとブルースとの関係だ。

ストーンズのメンバーは,以前から自分たちのルーツはブルースだと公言してきた。

その証拠に,チャーリーの生前最後にスタジオ録音された作品は,ブルースのカバーアルバムだった。

「Blue & Lonesome」と名付けられたそのアルバムには,彼らの敬愛するブルースマンたち(リトル・ウォルターら)の50年代~60年代のブルースナンバーのカバーが収録されている。

特筆すべきは,いつもはスタジオ録音には十分な時間をかけるストーンズが,このカバーアルバムではたったの三日間でレコーディングを終えたという事実。

ミック曰く

「僕らは,ブルースのミュージシャンや彼らがプレイする音楽へのリスペクトや愛を失ったことは一度もない。誠心誠意,ひたむきに向き合ったから,3日間以上続けることはできなかっただろう。」

とのこと。

彼が話すように,収録された曲を聴いていくと,50年以上のキャリアをもつ男たちの作品とは思えないほどの,初期衝動と熱量に溢れた曲で吹き飛ばされそうになる。

特に一曲目の「ジャスト・ユア・フール」は鮮烈だ。

歌い出しの30秒くらいまででいいので,是非聴いて頂きたいと思う。

イントロのハーモニカ,ブギウギして跳ねまくるリズム・ギターとドラム,全てがブチ切れている。

ストーンズについて語るときに,その年齢を引き合いに出すことはナンセンスだが,この音を70過ぎの老人たちが鳴らしているとは驚きを通り越して最早詐欺ではないかとすら思ってしまう。

ブルースって,こんなに激しくって,切ないんだぜ。

このアルバム「Blue & Lonesome」のライナーノーツには,ストーンズの各メンバーのブルースへの思いが綴られている。

ミック「収録曲にはすべてオリジナルの奏者がいる。我々は彼らへの敬意を込めつつ,ブルースを前進させ,新しい世代のすべてのファンに紹介できればいいと思っている。

キース「ブルースがわからないなら・・・ギターを手にして,ロックンロールや他のポップ・ミュージックをやる意味がないぜ。

チャーリー「技術の問題じゃない。感情の問題だ。その感情を捉えるのが何よりも難しいんだ。」

The Rolling Stones「Blue & Lonesome」ライナーノーツより引用

ストーンズの楽曲には,独特の響きというか,粘っこさがある。

特に歴史的名盤を立て続けにリリースした70年代の作品からは,ドラッグや死の匂いがぷんぷんする。

陽の当たるところには,必ず陰ができる。

彼らの曲には陰の部分が多かったが,だからこそ多くの人々を魅了した。

何故なら,彼らは「陰」を表現する術を心得ていたからだ。

多分,彼らの頭の中にも鳴らしたい音が流れていて,それを実際に表現できればよかった。

チャーリーも語っているように「感情の問題」なのだ。

それを自分たちのものにするのが難しかったかも知れないが,彼らには少しルーズだが誰よりもブルースを信仰するギタリストと,有能なリズム隊,そして賢いボーカリストがいた。

この男たちが,長いキャリアの果ての最終局面で鳴らしたのが,感情の塊となって迫ってくるブルース・ナンバーだったのは必然だったのかもしれない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新旧のブルース・マンは邂逅していた

ところで,先述のジャック・ホワイト,実はストーンズと共演している。

2006年に行われたザ・ローリング・ストーンズのビーコン・シアターでのコンサートで,ゲストとして出てきたジャックは,ミックと一緒に「ラヴィング・カップ」を歌ったのだ。

この当時ジャックはまだ30歳そこそこで,傍目からも緊張しているのが明らかなのだが,ストーンズもジャックのブルース・マンとしての実力を買っての起用だったことは想像に難くない。

「ブルースがわからないなら,ギターを手にして,ロックンロールや他のポップ・ミュージックをやる意味がないぜ。」:キース

見方を変えれば,「悲しみ」を理解しようとすることが,ロックンロールなりポップ・ミュージックで表現するときの感情の根源となる。

キースは,そんなことを言いたかったのではないだろうか。

ブルースに脈々と流れ続ける「不運・悲哀・苦悩」などの感情が含まれないポップ・ミュージックって,ずいぶん退屈なものではないかなあ・・・。

ジャック・ホワイトやザ・ローリング・ストーンズの「ブルース」アルバムを聴きながら,そんなことを考えていました。

ある世界最高のロックンロールバンドのドラマーについての話

先日,久しぶりに子どもたちを連れて地域の図書館へ行ってきた。

我が家の隣には区役所の出張所があり,そこには地域図書館も併設されている。

やや小ぢんまりしているものの, 子ども用の絵本が充実していて,読み聞かせスペースもあるのでたまに利用している。

図書館の入り口から入ってすぐの場所に「館員のおすすめ」というコーナーがあった。

そこで,私の目に飛び込んできたのが「チャーリー・ワッツ論」という本だった。

表紙には,ドラムセットに座る男を後ろから撮った写真が使われている。

その男は,チャーリー・ワッツというザ・ローリング・ストーンズのドラマーで,彼の視線の先にはグループのボーカル,ミック・ジャガーがいる。

チャーリーは昨夏,惜しまれつつこの世を去った。

ザ・ローリング・ストーンズは数十回目かになるツアーを回っているさ中の訃報だった。

予めチャーリーの体調不良によりツアーには代替ドラマーが参加するという発表はされていたものの,衝撃は大きかった。

ストーンズのメンバーだけでなく,ロック界の著名人がこぞって哀悼の意を表明した。

私自身にも,ザ・ローリング・ストーンズを20歳前後で聴きはじめると,5,6年はどっぷりとはまった時期があった。

おもに60年代から70年代のアルバムを買い漁り,一時期「ダイスを転がせ」は私の一番のお気に入りロックン・ロールナンバーだった。

その頃公開された,マーティン・スコセッシ監督によるライブドキュメンタリー映画「シャイン・ア・ライト」も,一人で2回も観に行った。

ザ・ローリング・ストーンズに関しては,バンドの中心であるミック・ジャガーと,ギターのキース・リチャーズについては,わりと多く評論の的にもなるし,関連書籍も多く出ている。

実際,私もミックとキースの自伝本は既に読んでいた。

しかし,チャーリーについて言及した書籍には初めて出会った。

チャーリー・ワッツのバンドへの貢献というのは,ミックとキースが最もよく理解していて,あちこちのメディアにも話をしている。

それでなくても,結成当初からのたった3人のオリジナルのメンバーの一人である(残る二人は言うまでもなく,件のボーカリストとギタリストだ)。

私は今更ながら,チャーリー・ワッツのことをもっと知りたいと思った。

そこで,小学生の長男に頼んで,彼が借りるはずだった9冊のうちの1冊にその本を加えてもらうことにした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本を読み始めてから数ページで,印象的な一節にたどり着いた。

以下,引用する。

これらのことについてはまた別の機会に話そう。今はザ・ローリング・ストーンズが「ロック(貫通=penetration)」の前に必ず「ロール(予兆=anticipation)」するジャズ野郎をバンドに迎え入れるという賢明さを持っていたということだけで十分である。つまりどれだけの音符を演奏できるかということによって自分の力量を測らず,自分の仕事,つまり歌を理解し,バンドを素晴らしく響かせるることを最優先にすることでエゴを抑えるような人間だ。他のドラマーがドラムスと格闘していた一方,チャーリーは手腕を揮うたのだ。彼はいつスイングするべきか,そしていつストンプするべきか分かっていた。チャーリーはドラムソロを演奏しなかったが,技量がなかったからではない。そんなことをする必要などなかったからだ。

マイク・エディソン著 稲葉光俊訳「チャーリー・ワッツ論」

ギターのキースが

「最近のバンドの奴らは,ロックしているかもしれないが,ロールしている奴はいない。」

と話していたことは,過去の記事でも触れたことがある。

ストーンズが生み出す独特のグルーヴは,まさしく「ロール」する様だったのだ。

この一節は,チャーリーのドラマーとしての資質や立ち位置を,非常に的確に言い表している。

チャーリーは決して目立ったプレイはしなかった。

しかし,間違いなくあのグルーヴの源泉は,チャーリーのドラムプレイだった。

ちなみに「ジャズ野郎」とは,チャーリー自身のことだ。

チャーリーはもともとジャズに造詣が深く,サックス奏者でもあったとのこと。

知らなかった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そもそも私がザ・ローリング・ストーンズの楽曲に興味を抱いたのは,あるテレビCMがきっかけだった。

それは「ファイナルファンタジー」というゲームのCMで,ゲームキャラのクラウドが剣を2回振りおろすタイミングに合わせて「ジャ、ジャーン!」というご機嫌なギターリフが鳴り響く曲だった。

「なんだこの曲は!?」

と稲妻に打たれた私は,テレビ画面の右下を注視した。

たまにだが,作中歌が表示されることがあるからだ。

期待通り,画面右下にはグループ名と曲名が表示された。

そこには白のゴシック体で小さく,「The Rolling Stones『Jumpin'Jack Flash』」と書かれていた。

私はすぐさま脳内にその曲名をメモして,翌日タワーレコードへと向かった。

そこで出会ったのが,このアルバムである。

「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」は一曲目にクレジットされていた。

1972年のライブアルバム「ゲット・ヤー・ヤー・ヤズアウト!」だ。

ちなみに,ジャケットに写っている男性が,チャーリー。

後から知ったが,このライブアルバムは数多く出ているストーンズのライブ盤の中でも,最も評価の高いアルバムらしい。

偶然ではあるが,私はこのアルバムがザ・ローリング・ストーンズとの出会いになって,本当に幸せだったと思う。

今となって振り返ると,このライブ盤には,彼らの本質がしっかりと詰まっていたと思うからだ。

このアルバムの6曲目に,「Sympathy for the Devil」という曲が収録されている。

邦題「悪魔を憐れむ歌」と言えばご存知の方も多いだろう。

しかし私は,オリジナルのスタジオ録音盤よりも,こちらのライブ音源のほうが遥かに好きだ。

曲の冒頭,「ペインテッド・ブラック!」と叫ぶ女性の声が入っている。

初期のヒット曲「黒く塗れ」を期待するファンの声だろうか。

しかし,おもむろに流れ出したのは,くぐもるようなギター・ノイズ。

少しタイミングをずらして入ってくるのは,まるで機械のようなチャーリーのドラムだ。

昨夜,久しぶりにこの曲「Sympathy for the Devil」を聴いてみた。

以前聴いていた時には,唸るような彼らのグルーヴを生み出しているのは,リードギターだと思っていた。

おそらくミック・テイラーの演奏と思われるそのギター・プレイは,まるで黒い波のように重くのしかかってくるようだ。その波が生み出すのが,彼らの「グルーヴ」だと想像していたのだ。

しかし,それをザ・ローリング・ストーンズの「グルーヴ」たらしめているのは,実は巧みなキースのリズム・ギターと精緻さを極めたチャーリーのドラミングだった。

ミックのボーカルも,放蕩をきめているようで,実はしっかりとドラムに合わせてリズムを取っている。

この「Sympathy for the Devil」の,地の底で蠢いているような,それでいて一度聴いたら忘れられない印象的なサウンドを,がっちりと支えていたのがチャーリー・ワッツだったのだ。

若い頃,アルバム「ゲット・ヤー・ヤー・ヤズアウト!」を聴いていて,「Sympathy for the Devil」が始まり,あのくぐもるようなイントロが流れてくると,いつも言葉では言い表せない感情に包まれていた。

「切なさ」と言ってしまえば陳腐になる。

胸をしめつけられるような,そんな感情。

それでも,この曲を聴きながら曇り空を見上げるのは好きだった。

青空ではいけない。

絶対に曇り空なのだ。

それはもう,絶対に。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年,ザ・ローリング・ストーンズは結成60周年を迎えた。

既に存命のオリジナルメンバーは,ミック・ジャガーとキース・リチャーズだけになっている。

ザ・ビートルズも存命中のオリジナルメンバーは,ポール・マッカートニーとリンゴ・スターの二人だ。

ジョンが亡くなった時も,ジョージが亡くなった時にもビートルズはすでにこの世にはなかった。

しかし,オリジナルメンバーがたった二人になった今日も,ザ・ローリング・ストーンズは転がり続けている。

チャーリー・ワッツは既にこの世にない。

でも,世界最高のロックンロール・バンドの唯一無比のグルーヴを生み出し続けたのが,無口で,勤勉で,目立つことは好まない実直な男だったことは覚えておきたい。

本をとじて,ベランダの先に広がる空を見上げてみる。

やっぱりというか,どんよりとした曇り空が広がっていた。

日本人は四つ打ちのビートが好きな民族なのです。なぜなら

私はこれまで,フジロックなどのフェスも含め,洋邦問わず多くのアーティストのライブに何回も足を運んできた。

数が多いので,当然心残りなことはいくつかあるのだが,その中でも一番の後悔が2008年のフジロックだ。

その後悔とはこの年,二日目のヘッドライナーとなった,アンダーワールドのステージを「観ない」という選択をしたことだ。

自分自身の判断ではあったが,正確には「判断ミス」と表現したほうがよさそうだ。

この年のフジロックで,私の一番の目当てはプライマルスクリームだった。

このプライマルが,二日目のトリ前の登場となったので,まだ24歳と若かった私は,当然のことモッシュピットの最前線で飛んだり跳ねたりして汗だくになり,思う存分楽しんだ。

その後,人でごった返すモッシュピットを脱出してステージ後方の芝生に腰掛け,すっかり湿気った煙草に火をつけて一服していると,ステージではヘッドライナーのアンダーワールドが演奏を始めていた。

最初の曲は当時の最新アルバム「Oblivion with Bells」から「クロコダイル」。

非常に抑制のきいた内省的な曲ではあるが,規則正しい四つ打ちのビートが火照った身体に心地よい。

ただ,モッシュピットで1時間以上跳ね回った後だったので,汗でTシャツの背中はベタつき,脚元は泥で汚れていた。

アンダーワールドもフジロック参戦に向けてCDを数枚買い,予習していたので,当然残って聴いていきたかったのだが、この時の気持ち悪さは如何ともし難かった。

キャンプサイトの入り口に,「苗場の湯」という入浴施設がある。

キャンプサイト利用者は,小川や手洗い場で水浴びくらいならできるが,風呂に入ったりシャワーを浴びたりしたいと思うなら,この「苗場の湯」を利用するしかない。

ところが,普段はかなり行列になっていて,1時間以上は並ばないといけないこともザラであった。

しかし,ヘッドライナーが演奏している「今」なら,利用客は少ないかも知れない。

そんな淡い期待もあった。

ということで, 私は二曲目の途中あたりで芝生から腰を上げ,「苗場の湯」へと向かったのだ。

私の目論見通り,いつもより並んでいる人数は少なかった(それでも40分並んだが)。

そしてまた,これが気持ちよかったのだ。

大満足で「苗場の湯」を後にし,鼻歌を歌いながらキャンプサイトへ引き上げていると,下の方(グリーンステージ)から大歓声が聞こえる。

アンダーワールドのステージがクライマックスを迎え,キラーチューン「ボーン・スリッピー・ナックス」が投下されたのだった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アンダーワールドの「ボーン・スリッピー・ナックス」と言えば,映画「トレイン・スポッティング」の挿入歌としてご存知の方も多いだろう。

イントロの漂うようなシンセ・サウンドから,徐々に16ビートのハイハットが入ってくる。

アップテンポなビートにバスドラが加わり,高揚感は2分前後で一つの頂点を迎える。

この「ボーン・スリッピー・ナックス」をはじめ「レズ」「カウガール」など,四つ打ちのビートの名曲で90年代半ば頃から日本でも広く認知されるようになったアンダーワールドは,フジロックなど日本のフェスにも度々出演を果たしてきた。

その影響力は日本のアーティストにも広く浸透し,つい先月にもサカナクションとのダブルヘッドライナーでのライブが予定されていた(サカナクション山口の体調不良による延期が発表)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「日本人には四つ打ちのビートが好きなDNAが備わっている」との持論を著作にて綴っているのが,「ロッキング・オン」編集長の山崎洋一郎。

つまり,リズムや子音の切れ味で世界をザクザクと切っていくというよりは,メロディや母音の流れで世界をそのまま受け入れるような感覚を日本人は持っているのです。それは日本人のほとんどが一定の場所に定住する農耕民族だったことと深い関係があります。その場所から駆り立てる気持ちにさせる音楽よりも,その場所に同化して受け入れる気持ちにさせる音楽の方がDNAや生活様式にあっていたのです。

山崎洋一郎「激刊!山崎Ⅱ」

私が四つ打ちのビートが好きなのは,この身体に農耕民族の血が流れているからなのか。

妙に納得してしまった。

私は普段クラブに出入りするような人間ではないが,フジロックに行けばダンスアクトに限らず,ベックやレディオヘッドなどのロック・アーティストの時にも,つい踊ってしまう。

所謂縦乗りでなく横乗りのビートなのだけど,特に四つ打ちだとこれがきちんとハマるのだ。

気持ちよく踊れる。

まあ,本人的には気持ちよく踊っているつもりだが,傍目から見ると気持ち悪いことこの上ないだろう。

それでも,ハイネケンとセブンスターのメンソールがあれば最強だ。

なるほど,あの気持ち良さはDNAレベルの話だったのか。

08年のフジロックの後,改めてアンダーワールドの過去のアルバムを買い足していった私は,その深淵なビートの中毒になった。

そして,キラーチューンを連発した彼らのステージを「観なかった」己の判断を一層悔いることになる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

話は変わるが,サカナクションというバンドのコンセプトは,「ロックとダンスと文学の融合」らしい。

私がサカナクションを聴くようになったのはここ2,3年のことだが,初めて彼らの楽曲を聴いたときに感じたビート感は,他の日本人バンドにないものだった。

今振り返ってみると,あのビートはおそらく,アンダーワールドやケミカルブラザーズら海外のダンスアクトからの影響を色濃く受けたものだったのだろう。

そこにロックの切れ味と,文学的な抒情性をミックスさせて,彼らは唯一無二のバンドとなった。

影響されるのも分かるよね。

だって,ケミカルもアンダーワールドも,聴いていて凄く気持ちがいいんだから。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最後にご紹介するのは,アンダーワールドの「Two Manth Off」。

一般的にはあまり知られていない曲ですが,ひたすら同じビートを刻み続ける快感がマジで中毒になります。

あと,MVでボーカルのカール・ハイドが雨の中びしょ濡れで歌い踊っているけど,私もフジロックではいつもこんな感じになっているのです。

フジロックに置き土産があるとしたら,アンダーワールドのステージをもう一度観ること。

私がフジロックにカムバックするまでは,元気で活動を続けてほしいなあ,カールとリック。

80年代デヴィッド・ボウイのファッションと現在のトレンドとの共通点を探る

ラルフローレンの公式LINEから,新着メールが届いていた。

そろそろ秋物の提案が始まっているようだ。

ラルフローレンと言えば,ドレスシャツ,カジュアルシャツもラインナップは豊富。

ラルフローレンのストライプシャツって,他のブランドにはない遊び心と色気があると思うのは私だけだろうか。

上の写真でモデルが着用しているシャツも,トレンド色でもあるグリーンのざっくりしたストライプに,ピンクの胸刺繍がほどよいアクセントに。

ネイビーの小紋柄タイで バランスを取り,なおかつスラックスが白でしっかり抜け感を演出している。

こちらはジャケット着用例。

やはりトレンド色のグリーンのストライプのシャツ。

こちらは幅が狭目でよりフォーマルな印象に。

ネイビータイに,ジャケットカラーも合わせている。

ジャケットの金ボタンがアクセント。

ベルトと腕時計の色もブラウンで統一しているのも憎いところ。

ブランドイメージも影響しているとは思うが,ひと頃と比べると,多彩な色使いがより顕著になってきているようだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラルフローレンの新作ラインナップを見ながら,こうした多彩なシャツスタイルが得意なアーティストは誰か,思い起こしていたが,あまりいない。

最終的に脳裏に浮かんできたのはこの人だった。

そう。

デヴィッド・ボウイである。

デヴィッド・ボウイは,その生涯に渡ってさまざまな音楽性,ファッションスタイルを変化させてきた。

長い彼のキャリアの中でも,今回は80年代初頭,アルバム「レッツ・ダンス」をヒットさせた頃のファッションを検証する。

70年代に,いわゆるベルリン三部作を完結させ,その芸術性の高さを音楽ファンに広く認知されるようになったボウイ。

アルバム「レッツ・ダンス」ではそんなボウイが極めてポップに接近した作品だ。

そこで,こちらの写真。

金髪にイエローのジャケットが眩しい。

タイは,ネイビーの小さなドット柄。

それまでは宇宙人(ジギー・スターダスト)であったり,山本寛斎らと斬新なファッションで聴衆を驚かせたり,わりとコンセプチュアルかつミステリアスなスタイルのイメージがあったボウイ。

80年代に入り,MTVが始まってロックの大衆化が進んでいた時代。

ボウイも新作においてはポップさを前面に押し出しているのも影響しているのか,ファッションにおける色使いも非常にカラフルだ。

派手ではあるが,白シャツや控えめなドットのネイビータイなどできちんとバランスを取っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こちらの写真も,髪型等から,おそらく同時代のものであると推察される。

ブルーのクレリックシャツに,サスペンダー・スタイル。

サスペンダーのベルト,スラックスも白で爽やかな印象。

金髪+ブルーのシャツ+白のボトムスという色の組み合わせは絶妙だ。

シャツやボトムスのシルエットはゆったり目で,現在のトレンドという視点で見ると,非常にモダンな印象だ。

デヴィッド・ボウイは派手な衣装を身に纏っているイメージが強いが,ここまでのファッションの傾向を見ていくと,色使いは非常に繊細で,よく考えられているなという感じ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最後に,晩年に撮られた一枚を。

これは,彼の遺作「★」のために撮られたスナップ。

「★」自体のコンセプトカラーが白黒だったことも関係しているのだろう。

この時のボウイは白のシャツ,白のジャケットに黒のボトムスというスタイル。

襟の★が目を惹く。

モノトーンスタイルだが,やはり色の使い方が巧みである。

そして,晩年の写真とは思えないスタイリッシュさは,さすがというほかない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デヴィッド・ボウイの80年代ファッションを中心に,現在のトレンドとの共通点を探ってきた。

かなり個性的な着こなしではあるけど,色使いなどからは学ぶべきところが多い。

最後に,今回検証した80年代のアルバム「レッツ・ダンス」の1曲目を飾る「モダン・ラブ」。

極めて80年代的なMVになっているが,アップテンポな曲で踊るボウイも悪くないな,と思わされる名曲です。

俺ジャケ「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ」

昔,「ロッキング・オン」に「俺ジャケ」というコーナーがあった。

漫画家の天久聖一先生が,古今の名作アルバムのジャケットを勝手にアレンジして描きかえるという企画だ。

アルバムのチョイスが絶妙で,しかも説明は一切なし。

デザインだけで勝負という潔さが何ともシュールなコーナーだった。

今回,それをブログでやってみようと思った。

理由?

暇だからです。

で,題材に選んだのが,このアルバムジャケット。

名作「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ」。

昔流行った「でかジャケ」です。上の方日焼けして色褪せてる。

白地にバナナが配置されただけの,どこまでもシンプルなデザイン。

時代が変わっても,人の目を惹く普遍的なデザインなのだろうなと思う。

1 人参

まずは人参。

うん,正直微妙ですね。

節操がないというか,生々しい感じがします。

これは到底ジャケ買いできないレベルですね。

次,いきましょう。

2 オクラ

これは案外いけてるかも。

緑と白が映えますね。

惜しむらくは,サイズ感。

あと少しオクラが大きかったら,余白とのバランスも,もっといい感じだったかも。

番外編:マッキー

これはおまけ。

単に冷蔵庫に手頃な野菜果物がなかっただけなんだけど。

マッキーを二つ配置してみた。

影が何とも惜しいような。

デザインって難しい。

・・・・・・・・・・・・・・・

ということで,くだらない企画にお付き合いいただきました。

ありがとうございます。

気が向けば2回目をしようかな。

多分ないですが笑。

さあ,コロナ療養も、あと2日。

暑さもコロナもまたまだ猛威をふるってますね。

皆様も気をつけてお過ごしください。

ボブ・ディラン,その音楽性の変化とファッション考察

コロナでの療養も1週間が経った。

ぼちぼち味覚・嗅覚障害も改善されてきた。

コーヒーの匂いも分かるようになってきた。

匂いや味を感じられるって,とても幸せなことです。

今回罹患して一番よかったことは,そんな当たり前のことを再確認できたことかもしれない。

ところで,最近家にいて特にやることもないので,CD棚を眺めて改めて収集してきたCDのジャケットを手に取って見たり,聴いたりしていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1「The Freewheelin’」(1963)

その中で

「このアートワーク,なんかいいな。」

と感じたのがボブ・ディランのアルバム「The Freewheelin’」のジャケット。

当時のガールフレンド,スーズとの2ショット。

雪の積もった街を身を寄せ合いながら歩く二人。

ただそれだけの写真なのだけど,カメラ目線でにっこりとほほ笑むスーズに対し,ディランはポケットに手を突っ込んで下を向いている(照れ隠しか)。

「BOB」と「DYLAN」のロゴが,ちょうどそのディランの頭の左右に配置され,上部に「THE FREEWHEELIN'」というアルバムタイトルが。

さらに,収録曲がジャケット下部の左右にバランスよく印字されている。

文字色の使い方も絶妙で,お洒落なアートワークだなあ,と思った。

ボブ・ディランという人物はメディア嫌いで有名で,結構謎が多いのだけど,そのファッションセンスに関しては,若いころから一貫してスタイリッシュだ。

流行りには流されず,あくまで自分のスタイルを貫いていて,基本的には60年代も現在も大きな変化はない。

時代ごとに音楽性とともに,そのファッションも大きく変化させていったデヴィッド・ボウイとはまるで対照的だ(ほぼ同世代な二人なのだけど)。

この「The Freewheelin’」のジャケ写では,茶色のジャケット(おそらくスエード生地)に紫色のシャツ,ストレートデニムというシンプルなスタイルだが,細部のサイジングは計算されていて,すっきりとしたシルエットになっている。

ところで,この時期のディランは「フォーク」というジャンルでギターを弾き,ハーモニカを吹いていた。

突如エレキギターに持ち替えて演奏し,「ロックに転向した」と一部フォークファンから批判を浴びる二年前の話だ。

ボブ・ディランがそのキャリアのスタート地点において,フォークというジャンルで歌い,ファンを獲得していった背景について「ロッキング・オン」で以下のように綴られている。

ディランがそのキャリアの駆け出しにおいてフォークに向かったのは,50年代末のロックンロールやポップが極端にコマーシャルで水増しされた子供向けなものになってしまったからで,フォークならルーツ・ミュージックなどで経験した衝撃を織り込むことができたからだ。

text by 高見展 「ロッキング・オン」2007.3

この「The Freewheelin'」というアルバムにおいても,かき鳴らされるギター,ハーモニカの音色に乗って矢のように繰り出されるディランの鋭いリリックは,「フォーク」というどこか牧歌的な印象を受けがちなジャンルの音楽というよりは,攻撃的なラップが降り注ぐヒップホップのよう。

ボブ・ディランはフォークがやりたかったのではなく,自分の伝えたい言葉がまずあって,それが最も伝わり易いフォークという形態を取っ掛かりにしたのだろう。

もし,彼がもう少し後の時代に生まれていたら,ヒップホップなど別の形態を選んだとしても不思議はない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2「追憶のハイウェイ61」(1965)

ロックに転向したボブ・ディラン。

そのエレクトリック・サウンドが物議を醸していた頃のアルバム。

当時のディランが音楽性の変化についてのインタビューに答えたのが,以下の記事だ。

変化?きみのいうことは,ぼくにはよくわからないね

対して変ってないな。ぼくは今も同じ人間だもの

ぼくは自分のレコードをあまり聞かないので,きみほどには変化に気づかないのかもしれないね。

ぼくはなりゆきにまかせてきた。ぼくの変化の仕方というのは,そんなものさ。自然に起こったことなのさ。

ぼくは,すべて自然のなりゆきのままに行動するのさ

「追憶のハイウェイ61」ライナーノーツより引用

メディア嫌いの彼のことだから,煙に巻いたとの見方もできそうだが,意図的にせよ自然な変化にせよ,自分の伝えたい言葉をより伝え易くするために,エレクトリック・サウンドが有効だと感じてのことだとは想像できる。

ところで,当時の彼のファッション にも,ほんの少し変化が見られる。

総柄シャツに,ロゴがプリントされたTシャツというラフなスタイル。

彼の全キャリアを見渡しても,ここまでカジュアルなスタイルにはなかなかお目にかかれない。

エレキ・サウンドに鞍替えしたことは,「大した変化ではない」と語っていたが,ファッションの微妙な変化からは心機一転を図りたい彼の心理が想像できる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3「ブロンド・オン・ブロンド」(1966)

その一年後,ディランは新作「ブロンド・オン・ブロンド」を発表する。

このアルバムアートワークでは,こげ茶色のジャケットに柄物のストールを巻くシンプルなスタイルのディランが正面を見据えている。

そして,何故かピンボケの写真が使われている。

髪の毛の色,ジャケットの色が同系色で,白黒のストールが程よいアクセントになっている。

ボブ・ディランは2016年にノーベル文学賞を受賞したことで,ロックファン以外にもその名を知られるようになった。

言葉に対する研ぎ澄まされた感覚は,キャリアの終盤に差し掛かっているであろう2000年代以降も変わらない。

また,ファッションに対するこだわりにも注目すべきだろう。

決して派手さはないが,自分のスタイルを持った人だ。

慎ましやかに見えて,きちんとした身なりにもキラリとセンスが光るというスタイルには,正直憧れる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで,私が20代の頃,ボブ・ディランの曲で一番好きだったのは「ライク・ア・ローリングストーン」だった。

その嗜好も少し変わってきて,30代も半ばを過ぎてから,最も聴いているのは「I want you」だ。

シニカルな歌詞をハーモニカと早弾きギターで奏でる,不思議な奥行きのある曲。

ディランが書く詞は,いつもどこかシニカルだ。

棘のある詞も多く,まるで聴き手を挑発しているようにも思えるが,それが妙に引っかかるのだ。

現代社会や時代の移ろいを風刺するような内容もあり,ドキリとすることも。

表現者として半世紀以上も世の中を見つめ続けた彼の言葉に,今こそ耳を傾ける必要があるのかな,という気がする。

ロックの神様は「持っていない奴」に微笑む

夏の 甲子園が始まった。

コロナで家にいるしかないので,ずっとテレビを観ている。

開会式の後,始球式があったのだけど,出てきたのが斎藤佑樹だった。

ハンカチ王子だ。

2006年の夏,田中将大との投げ合いを制して一躍国民的ヒーローになった佑ちゃん。

内角高めにズバリとストレートを決め,フィールドの面々,球場に頭を下げながら,爽やかに去って行った。

彼は「持っている男」として有名だった。

夏の甲子園では全国優勝。

主将として臨んだ大学四年時にはリーグ戦制覇。

誰もが,「持っている男」斎藤佑樹のプロでの活躍を確信していた。

しかし怪我なども重なり,思ったような成績はあげられないまま,昨年プロ生活に終止符を打ったのは記憶に新しいところだろう。

気づけば,誰も彼のことを「持っている男」と呼ばなくなっていたし,そんなふうに呼んでいたことすら忘れていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて,この世には2種類の人間がいる。

前置きからもお分かりの通り,「持っている者」と「持っていない者」だ。

「持っている」「持っていない」者とロックとを関連付けた評論を,最近読んでいる本の中で山崎洋一郎が書いていた。

ロックは,「持っている」奴より「持っていない」奴に味方をする。そりゃあそうだ。もともとそういうところから生まれた音楽なのだから。部屋で何十万円もするオーディオで大人買いしたCDの山を聴きあさっている奴よりも,ボロボロのMDプレイヤーで数少ないアルバムを繰り返し何度も何度も聴くしかない奴の方が,そのアルバムから無限の力を受け取ることができる。そいつが聴いている音は,そいつの耳にとって高級オーディオなどを遥かに凌駕したバキバキのハイファイ・サウンドなのだ。なぜならそいつは,想像力で音を聴いているからだ。安いMDプレイヤーでは再生しない音の隙間に,そいつの想像力をたっぷりと流し込みながら,あるいはザクザクとぶっ刺しながら音を聴いているからだ。それが,ロックが無限大の力を見せてくれる「その時」なのだ。そして,ロックの無限大の力とは,実は,聴いている人自身の想像力のことなのだ。

山崎洋一郎「激刊!山崎Ⅱ」より引用

うーん。

何十万とは言わずとも,それなりの値段がするオーディオで音楽を聴いている身としては,ロックに味方してもらえるのか甚だ疑問符がつくのだが,誰しも「持っていない」時代はあったのではなかろうか。

私にも六畳一間のワンルームテレビなしの部屋で一人暮らしをし,深夜まで仕事に明け暮れて,職場近くのラーメン屋で一杯やった後自転車で海岸まで走り,ビールと煙草をふかしながらiPodで「メインストリートのならず者」を聴きながら1日を終えるという,とち狂ったロックンロールライフを送っていた過去がある。

間違いなく「持っていない」部類の人間だろう。

この時代によく聴いていたのが,マニック・ストリート・プリーチャーズだ。

マニックスは,変わったバンドヒストリーを持っている。

デビューする際に

「世界中でチャート1位を取るアルバムをつくって解散する」

と宣言したのだ。

自信満々の宣言の下リリースされた1stアルバム「ジェネレーション・テロリスト」は,日本では一部話題になったものの,世界的には大した評価は受けることはなかった。

当然,チャート1位の目標は叶わず,「1位奪取のあと即解散」というバンドの宣言は宙に浮いてしまった。

その後,3rdまで制作した後に,バンドの中核を担っていたギターのリッチーが突如失踪。

リッチーを失った残る3人は,失意の中4thアルバム「エヴリシング・マスト・ゴー」を完成させ,これが大ヒットする。

皮肉なことに,リッチーを失うことで初めてバンドは真価を発揮したのだ。

その後,マニックスは「英国人が最も愛するバンド」として多くの秀作をリリースし,着実にキャリアを積み上げてきた。

1stアルバム制作時を振り返って,ベースのニッキーは当時のことを以下のように語っている。

当時はあれが自分達のすべてだったし,今でもすごく重要なレコードだと考えている。(中略)とにかくあのアルバムで思い出すのはバンドにとっての華やかりし時代,若くて自信満々で何でもできると思っていた時代を思い出す。確かに君が言うような切迫感はあったと思うよ。これが最初で最後のチャンスだと思ってたから,とにかくがむしゃらだった。」

「ロッキング・オン」2013.3より引用

マニックスのディスコグラフィーの中では,「ジェネレーション・テロリスト」が一番好きだとは言えないけど,彼らの作品中ではこれが一番つんのめっているというか,走っている感じがする。

「持っていない奴」。

それはまさしく,1stを出したばかりのマニックスのことだった。

そんな彼らを,ロックの神様は見捨てなかったのだ。

失ったものは大きかった。

しかし今でも彼らが鳴らし続ける情念のこもったロックは,あの失意を乗り越えなければ,きっとこの世にはなかったはずだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

冒頭の斎藤佑樹氏,始球式後に球児に向けてコメントを出していた。

「これから先,グラウンドでもグラウンド以外でも,君をいろんな出来事が待ち受けています。僕のように不安だらけの時期を過ごし,挫折を味わうこともあるかもしれません。それでも何とか前を向くために必要なもの,それは記憶だと思います。

過去の栄光,だなんて言われることもあるけれど。最後まで闘い抜いた記憶は,未来を生き抜く大きな力となります。」

大き過ぎる実績を背負ってスタートしたプロ生活は,並の新人とは比べものにならないプレッシャーにさらされただろう。

うまくいっている時にはチヤホヤされるが,ダメになると途端に手のひらを返したように人が離れていく。

栄光に包まれた学生時代を送った彼は,その倍以上の期間を絶望と失意を感じながら過ごしたはずだ。

本当は,「持っていない」男だったのかも知れない。

だけど,それでも前に進む奴をロックの神様は絶対に見捨てない。

そう信じたいなあ。

まあ,斎藤佑樹がロックの神様に何か期待してるとは思わないけど。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最後に,「モータウン・ジャンク」を紹介します。

マニックスの1stの日本盤ボーナストラックとして収録されている。

こんな初期衝動に溢れた最高のロックンロールナンバーがある限り,私はロックの力を,ロックの神様を信じられる。

頑張ろう,佑ちゃん。